lundi, janvier 30, 2006

dimanche, janvier 29, 2006

Paradis old time

Tiens, en parcourant de vieux CD de sauvegarde à la recherche de photos scannées, j’ai retrouvé ces trucs de 2003, des espèces d’ « autoportraits » (à la même époque, des pellicules et des pellicules – non développés – d’APS de mon lit-champ-de-bataille : lutte avec ordinateur, livres, dictionnaires, manuscrits, plateau/théières, cendriers pleins – à l’époque – et volets fermés. Il était à Berlin. Et je me souviens de ce non-développement comme d’un manque, comprenant la nécessité du non-développement et du fétichisme de l’ellipse). Je crois que cette série de photos d’écrans, journalière, était censée s’inscrire dans une espèce d’instal’… Bref, restent le geste et le souvenir. La sensation de retrouver une boîte pleine de photos. Un peu étrange, un peu voyeur, un peu déjà partie.

par

Laure Limongi

:

9:49 PM

0

Are you talking to me?

![]()

vendredi, janvier 27, 2006

jeudi, janvier 26, 2006

Caution

« Mon cher ami Li, tes craintes sont infondées. D’où tu tiens cette impression que je voudrais brusquement cesser d’écrire ? Je crois pas avoir jamais déclaré une chose pareille. Nos discussions animées et trop sérieuses sont loin d’avoir produit les effets que tu sembles redouter. Il y avait bien un second degré derrière chacun de mes propos, en tout cas aucun dépit ou renoncement. Pardonne ces hésitations de convenance, pardonne si tu les as prises pour argent comptant, car je persiste et signe.

Commençons par le début. Mon statut d’écrivain est si enviable que le brader ou l’abandonner à la mécanique du souvenir serait pure folie. J’ignore si c’est le même topo à Wou Han (1), mais ici on s’affiche comme tel pour échapper aux stratifications sociales. C’est un des rares degrés élevés de l’oisiveté qui soit toléré par le mercantilisme tant il se souvient des lettrés comme ayant copieusement œuvré à son actuelle apogée. Asocial mais influent, riche ou pauvre peu importe, insondable puisque insolvable, à ménager comme un déficient, bref : planqué, l’écrivain passe pour un bouffon ergonomique quand on sait encore trop peu de choses sur lui. On le prend d’emblée pour un possible compagnon probablement parce qu’il est inoffensif, la souveraineté lui ayant filé entre les doigts depuis longtemps déjà. Les questions relatives à son métier sont rares et de toute manière il y répond comme il veut, avec du vrai ou du faux, en parfait impunité. En résumé, dire qu’on est écrivain c’est clore le débat sur le plan historique comme sur le zinc. Comment tu peux imaginer qu’un branleur comme moi lâche une telle affaire ?

N’imagine pas que j’emploie ce qualificatif dépréciateur pour en espérer des nuances de ta part. Se dire branleur c’est s’autoproclamer hors la mécanique sournoise de la compétitivité. Voilà qui doit te paraître bien exotique. Comprends cette paresseuse coquetterie, elle sait se défendre toute seule. J’ai peu travaillé et je travaille rarement, question de tempérament, c’est un peu tricher de le dire, mais c’est absolument pas une pose.

Quelqu’un a dit que la littérature abritant deux catégories d’écrivains : ceux qui sont habités par la littérature et ceux qui habitent la littérature. J’appartiens évidemment à cette deuxième catégorie… »

Daniel Foucard in Inculte#8

par

Laure Limongi

:

10:34 AM

0

Are you talking to me?

![]()

mercredi, janvier 25, 2006

Rouge tout schuss

… J’ai toujours beaucoup aimé ce dessin de Béatrice Cussol, surtout quand il était accroché, perdu sur le grand mur du grand salon (l'ex grand mur de l’ex grand salon) avec les rires et les musiques qui allaient avec. Un fuck the dead qui ferait bien plaisir sur fond de Chamonix sans le goût dégueu des gâteaux du même nom. Ni sapin ni tire-fesses. Tout schuss vers vers vers, la mèche pirate et l’œil cerné de bleu, c’est de biais qu’on regarde, Petit Chaperon Rouge à la cape trop courte, bien trop courte pour être honnête. L’informe de la petite grande mort, aussi, en jaune acidulé tout enfantin, la fin d’un œuf qui dégouline en rose, rouge, vert, violet sur la piste dans un cri à la Munch-à-couettes. Sans compter le faux air de l’amie qui fait signe quelles que soient les fluctuations de sa coupe ou le degré de difficulté des pistes de la vie.

par

Laure Limongi

:

8:07 PM

0

Are you talking to me?

![]()

jeudi, janvier 19, 2006

The Black Tarentula

« … Je suis née folle dans le Barbican, quatre ans après la défaite de l’invincible Armada. Je décide immédiatement de faire ce que je veux : vivre des aventures de bandit de grand chemin plutôt que de papoter avec une poignée de menteuses, me bagarrer avec un gourdin clouté, détruire chaque fichue pique qu’on tente de me lancer. Je suis la dame ourse, les yeux couverts de cuir, la reine de la chicane des joyaux des taudis. Si j’étais un homme, je rejoindrais les hommes du colonel Downe sur la route ; je naviguerais jusqu’aux territoires espagnols avec du velours noir sur mon œil gauche du velours noir sur mon entrejambe. Les combats de chiens, dans le Bear Garden, sont et resteront mon sport préféré. J’apprends à combattre, à m’armer de bâtons, de toutes les manières, à prendre soin de moi-même. Mon père est un tailleur idiot.

Mon père me hait, me dit que je dois être une femme et me faire engager chez un respectable sellier. Tout ce dont il a envie c’est de me violer. Je refuse. Le salopard s’arrange pour me faire enlever par ses amis, me faire jeter dans le donjon d’un navire qui appareille pour la Virginie. Je suis une esclave. Je reste assise pendant une heure parmi les rats, sur le plancher froid ; je vois une lumière filtrer à travers une fissure de la porte, je bande mes muscles, mes liens cèdent ; je jette un coup d’œil à l’entour, je m’échappe. Je me précipite vers le Bear Garden.

(Je ne me rappelle rien de ma prime enfance. Un docteur marron dit à ma mère qu’elle doit tomber enceinte pour bien se porter deux jours après elle tombe enceinte elle m’a et elle a l’appendicite. Je hais tout le monde ; tout le monde me hait. Je ne sais pas comment parler aux autres ni comment me faire des amis. Je suis plus sauvage et plus étrange que tous ceux que je connais ; mon père légume veut que je sois un garçon et je ne veux rien être. Ma mère refuse de me dire qui est mon père.

(Je rencontre un cinéaste crève-la-faim c’est la première personne à laquelle je m’identifie je décide que je serai écrivain. Je ne veux pas être comme mes amies riches, alors je mourrai. Mes parents veulent me marier à un richard et se débarrasser de moi une fois que j’aurai épousé ce plouc caractérisé. Je ne peux pas les blairer non plus. Je veux être une motarde sexy et baraquée portant du cuir argenté sur une BMW et ne me laisser emmerder par personne.)… »

Kathy Acker, La Vie enfantine de la tarentule noire par la tarentule noire, Éditions Désordres.

par

Laure Limongi

:

9:55 PM

1 Are you talking to me?

![]()

mardi, janvier 17, 2006

samedi, janvier 14, 2006

Grosse chaleur dans le XIe…

… Quelques balades dans la Carte du Tendre, beaucoup de musiques dansées, une compétition tenace à suspens en bleu et rose… et vous pouvez aussi dédicacer un slow à cette adresse : hello@discobabel.com histoire de vous faire de nouveau amis ou d’émouvoir les anciens… Tout ça samedi prochain…

par

Laure Limongi

:

1:40 PM

1 Are you talking to me?

![]()

vendredi, janvier 13, 2006

jeudi, janvier 12, 2006

« Ma chaussure en a plein la bouche »

« 735

Je n’ai longtemps retenu de mes lectures qu’un phrase de loin en loin, tandis que mes yeux suivaient passivement toutes les lignes. Je soulignais la phrase et la relisais plusieurs fois en acquiesçant. Quand je retrouve une phrase ainsi soulignée dans un livre lointainement lu, je vois qu’elle n’est pas un point d’orgue du livre, qu’elle n’est pas non plus une pensée qui se suffirait à elle-même, mais plutôt l’approche de la sensation qui me tenait à ce moment-là, à laquelle aucune littérature ne me semblait répondre, au contraire, la littérature des autres se présentant toujours comme une invraisemblable dépense de force à contre-emploi, un patient tissage assuré de dissoudre dans ses mailles ce qui semblait l’essentiel.

702

À vingt ans, même Butor peut devenir Morrison. Mais la modification ne se produit pas. L’homme renonce à la danse, au cri, à la nuit envoûtante et sauvage. Il essaye plusieurs pratiques d’écriture qui ne montrent pas plusieurs identités du mythe. Il prend du ventre, perd ses cheveux, porte la barbe, mais ça ne suscite pas la fascination. Nul ne dit cet homme était mince, animal et sensuel et le voici devenu statue de Zeus. L’homme éparpille sa possibilité d’être Morrison en petites notes de service annonçant que la métamorphose est en cours et qu’il ne faut pas le déranger. Le temps passe ainsi pour faire toute son existence, en effet sans dérangement. Le Morrison reste Morrison, mort en 1971.

(…)

588

Il est plaisant de l’apercevoir sur une pelouse aussi lustrée que son poil, allongé sur le flanc, souriant à la chaleur, ou sur le ventre, une patte avancée sous la gueule, un regard d’innocence en suspens. Mais cette seule observation suffit à déclencher l’irascible gonflement et le voilà qui tout en progressant vers moi à pas comptés se défigure par hoquets, m’assène son identité comme un coup déchirant, clapet rauque, crâne en porte-voix. L’affection qu’il recueille de son maître, il semble que ce soit pour la dépenser en aboiements quand j’approche le bon toutou, bon chien, là.

(…)

574

Il décide de faire l’écrivain chez lui mais sa voisine le décourage par son activité de crieuse de poèmes. Le fils du charcutier a fait venir la police après vérification, précise-t-il, auprès de son père, qu’elle massacrait bien les Fleurs du mal, comme si un autre recueil aurait produit une moindre nuisance. L’écrivain cherche à pactiser avec la hurleuse de poèmes, mais finira par s’allier avec le fils du charcutier pour la faire taire. S’il opte pour l’écriture plutôt que pour la charcuterie, ce piètre récit témoigne quand même d’un mélange des genres (par palier). »

Extraits de Poésie complète d’Éric Meunié, en train de paraître aux éditions Exils.

par

Laure Limongi

:

10:27 PM

4

Are you talking to me?

![]()

Aujourd'huis

« Parce qu’existent deux réels. L’un est lisse, soyeux, dépourvu de fictions. L’autre est de type gruyère. Sur celui-là, une poche d’existence flottant à sa surface commence par cracher une fiction. Cette fiction se présente sous la forme d’une sorte de noyau enrobé d’acide. La trajectoire de la fiction va ensuite l’amener à se poser sur le réel. L’acide se répand. Très corrosif, il ronge le réel. Un trou est donc creusé. Le noyau de fiction se loge au fond, où il se liquéfie. Le trou est donc empli de fiction à l’état liquide. Tout cela est parfaitement expliqué en cartographies photographiées. Vu du ciel, un réel de type gruyère expose ses vieux trous à sec, ses jeunes trous pleins de fiction liquide stockée dans un bassin. Selon Barbier, “la poche d’existence trempe alors son cul dans un trou plein de fiction liquide et l’absorbe. Grâce au gaz propulseur, la poche se déplace alors vers un autre trou et émet à son tour une fiction”. » (D.W. L’Huma)

Image « nursing home » de Gilles Barbier

par

Laure Limongi

:

12:01 AM

1 Are you talking to me?

![]()

mercredi, janvier 11, 2006

À bientôt dans le futur

« … Je suis comme un chef de gare, ou comme dans un aéroport : je regarde si les avions ont leur plein de kérosène ; je veille à l'équilibre des programmes. (…) Après, j'ai ma voiture-balai… »

Antoine Gallimard, Libération

par

Laure Limongi

:

8:37 PM

0

Are you talking to me?

![]()

mardi, janvier 10, 2006

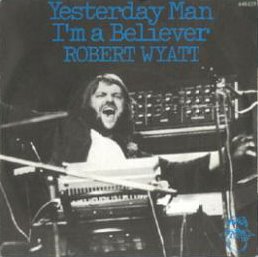

barbu favori (incluso mi padre)

Hiroshima Nagasaki

Nagasaki Hiroshima

Arigato Vanunu

Ko n nichiwa Mossadegh

Arigato Mordechai

Ko n nichiwa Mohammad

Hiroshima Nagasaki

Hiroshima Nagasaki

Ko n nichiwa arigato

Nagasaki Hiroshima

Nagasaki Hiroshima

Arigato Vanunu

Ko n nichiwa Mossadegh

Arigato Mordechai

Ko n nichiwa Mohammad

Hiroshima Nagasaki

Ko n nichiwa arigato

Un morceau trouvé grâce à David F – comme souvent…

par

Laure Limongi

:

11:49 AM

0

Are you talking to me?

![]()

dimanche, janvier 08, 2006

« ... je n'avais rien appris à photographier, sauf les boas fermés et les boas ouverts... »

« Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. »

par

Laure Limongi

:

10:13 AM

1 Are you talking to me?

![]()

samedi, janvier 07, 2006

Fat Punky lives

Les formes du masque, des rencontres aventureuses, des combats animés, des amorces de scénarios, des fragments d’action, un japon de sabres, électro élective, des icônes et des jours... fat punky se dessine de post en post et on suit ses traces, dans la multitude des possibles...

par

Laure Limongi

:

11:41 AM

0

Are you talking to me?

![]()

vendredi, janvier 06, 2006

« notre plage nocturne »

{ Sur Défiguration & L’Éternel retour de Michel Surya}

La parole devrait pouvoir se suspendre là où la littérature porte elle-même sa pensée. La parole sur la littérature – article, note, présentation, critique – faisant un pas de côté, par rapport à elle. Abolie par un processus radieux, euphorique, redonnant sens à la création d’un univers de mots et donc, d’un monde, un espace fou et souverain.

Il n’y aurait de commentaires que comme les décorations d’une fête oubliée, ou comme des papiers accrochés aux arbres par le vent, flottants, fragiles, à la merci de la moindre bourrasque les débarrassant, en entraînant d’autres aux rets des mêmes branches, sans fin.

L’on imaginerait alors vraiment à quel point l’écriture peut être un rapport intime, non pas simplement d’intellect à intellect ou de références à références, de mémoire à mémoire, mais de sensibilité à sensibilité, au sein même de la création d’une langue proclamant que tout est possible, malgré tout.

« Une épouvante de chien sous l’orage »

Défiguration déroule un univers monochrome – un blanc de neige étouffant toute possibilité de fuite de ce monde clos – d’angoisse et de mort. Celle de l’écrivain Édouard Adler. Sa cécité le plonge dans une obscurité lui permettant une distance suffisante avec son œuvre passée, avec le monde pour qu’ils ne l’anéantissent pas complètement, ainsi qu’il aurait été logique qu’ils le fassent, de façon fulgurante, depuis longtemps. Dans un processus exemplaire et attendu. La mort de celui qui a vu, pensé, aimé, écrit. Mais Édouard Adler est vivant, malgré tout. Dans cette outre-vie paradoxale. À-pic de douleur et de détachement. Rescapé des camps, survivant à la femme aimée, survivant à la torture de la vie après ces morts-là. Une vie d’ombre en attente, non pas de « retrouvailles » ou de « rachat » – tel n’est pas l’univers développé – mais d’un épilogue.

[lire la suite]

Défiguration commence après la mort d’Édouard Adler, annoncée de façon liminaire, et lui redonne donc vie, après sa mort. Plus exactement, le roman s’ouvre sur l’intrication de l’amour et de la mort, sur le sentiment que la mort puisse être aimée, désirée, enviée, offrir un visage de sérénité ainsi que la possibilité d’aimer le défunt, pour ses derniers instants même. « J’aime la mort que s’est donnée Édouard Adler. C’est même à l’amour que j’ai de cette mort que je dois de savoir combien j’aimerai ce mort, désormais. D’un amour qui ne l’en sépare pas. » Comme une mise en abyme du roman même, l’histoire tourne en rond avec pour entrée et issue, la mort. Elle seule reflétée dans ce jeu de miroir formel qui loin de chercher à perdre le lecteur le concentre sur la voix qui va s’élever pour raconter les derniers jours d’Édouard Adler et tenter d’en éclairer le sens, des yeux d’un observateur-narrateur venu travailler auprès de l’écrivain, bravant l’atmosphère lourde et pesante d’une campagne enneigée comme une conscience trop lourde.

Le narrateur se substitue aux yeux d’Édouard Adler qui, quant à lui, ne s’attache qu’à s’ensevelir sciemment, construisant sa mort « comme (...) s’il n’y eût plus rien à voir. » Pris d’une sorte de frénésie, l’écrivain lui demande peu à peu de tout détruire, pour que rien ne subsiste. Le narrateur est obsédé, possédé par son travail d’effacement. Par le magnétisme d’une œuvre en cours de destruction, une œuvre dont l’auteur ne souhaite que la destruction. L’œuvre semble se venger sur celui qui, physiquement, la laisse filer entre ses doigts pour la détruire : « elles (les phrases) semblaient de force à réduire à rien tout ce qu’avait, patiemment, avec obstination, tenté de penser celui qui devait les réduire à rien. Vouées à n’avoir bientôt pas plus de réalité qui si elles n’avaient jamais été écrites, elles distillaient, avant de disparaître, assez d’atroces insinuations pour que ce fût celui qui les lisait qui fût comme s’il n’avait jamais lu qu’elles. Pour que ce fût celui qui avait à les détruire qui se sentît menacé de disparaître. »

Car Édouard Adler a écrit après les camps, après l’extermination. C’est cela qui crée l’irréductibilité de sa démarche, la nécessité de son destin.

« “N’être pas mort avec ceux qui sont morts me fait être le même que ceux qui les ont tués.” »

Michel Surya écrit Édouard Adler qui écrit après les camps. C’est en cela qu’il développe l’une des rares œuvres parvenant à penser cette rupture totale de l’histoire et de la pensée en l’inscrivant dans l’art, dans la pensée. Michel Surya cerne ce point de non-retour dans le roman même, d’un geste fou, un geste de respect et d’amour. Un geste qui révèle à quel point l’on ne peut qu’écrire après, après tout, même si c’est dans un désespoir inévitable, dans une certaine opacité formelle : « “Ce qui devait être écrit ne l’a pas été. Ce qui l’est ne l’aurait pas dû. (...) On ne répare pas l’horreur d’avoir survécu par celle de dire comment. Il n’y a plus pour moi, depuis, de livres qui ne trichent.“ »

On imagine à quel point, dans une spécularité vertigineuse, le commentaire de cette écriture de l’après ne peut, a fortiori, qu’en fausser les enjeux et la portée. On ne peut dérouler l’écheveau de cette littérature qui pense ou de cette pensée qui s’écrit sans en sabrer l’effet, et la portée. Outre l’événement de la langue en elle-même, l’écart entre le subjectif et le collectif empêche que l’on puisse espérer éclairer quelque chose de ce qui ne cherche pas à être éclairé mais à s’imposer comme un monument d’obscurité, une butée de l’émotion et de l’esprit sur un point aveugle de l’imagination.

« “Nos vies, si désespérées parfois soient-elles, n’atteignent qu’au malheur. Il n’y a de tragédies que collectives. Qu’anonymes et collectives.“»

C’est pourquoi, tout comme le narrateur ne fait que rapporter les propos d’Édouard Adler et la progression de ses activités de secrétaire-destructeur d’une œuvre ne souhaitant que sa destruction – se mettant pour ainsi dire en retrait de l’action –, nous ne pouvons qu’agencer les éléments créés par la langue de Michel Surya pour en faire surgir les enjeux, sans vraiment de supplément théorique.

« Le plus compréhensible : il porte cent corps dans son corps, et morts. Il est le même que ce que sont ces corps portés morts par lui. Ce qu’il dit – j’imagine – ne s’adresse à rien ni personne qui ne compte parmi ces corps qu’il lui faut porter depuis que ceux-ci l’ont réduit à leur anonymat.

L’imaginable : cette nuit, dehors, de vent bas, de neige et de boue, dedans le feu mal pris (aussitôt éteint), ce n’était pas sur lui mais sur tout ceux qui disparaîtraient avec lui, une seconde fois, sur tous ceux dont il s’imaginait qu’ils n’avaient plus que lui pour n’être pas abandonné à l’oubli, qu’il pleurait. »

Michel Surya parvient à créer une œuvre close, une machine solitaire, un fort langagier dissuadant tout commentaire. Car il est forclos dans la création même et nécessite l’expérience directe du lecteur. C’est une œuvre qui rebute l’analyse car elle porte en elle tous les éléments de sa pensée. Une œuvre qui proclame la souveraineté de l’œuvre elle-même.

« Il faut que la littérature sauve tout et tous, c’est-à-dire, il faut qu’elle relève. »

Là où Défiguration était neige, angoisse et mort, L’Éternel retour se tourne vers la possibilité d’un horizon lumineux, développé par la pensée et par l’amour. À la narration limpide du premier roman, habité d’une langue haletante, succède l’invention d’une forme intriquant roman et pensée, que Michel Surya appelle un « roman de pensée ». Une forme complexe déjouant toute tentative de simplification théorique tout en s’affirmant par la simplicité de son alternance dialoguée – au sens de la limpidité d’un dialogue socratique. Pas à proprement parler un « roman philosophique » – il n’en a pas le dogmatisme ni le style démonstratif – mais une narration qui intégrerait en elle-même des éléments philosophiques, comme des éléments d’actions ou les caractères de personnages décisifs. En outre, formellement, des parenthèses permettent d’accéder au monologue intérieur du narrateur.

D’ailleurs, outre le souvenir d’Édouard Adler présent à l’esprit du narrateur – qui est bien le secrétaire de Défiguration, plus âgé – y apparaît un nouveau personnage, Dagerman, qui semble représenter l’une des figures possibles de l’auteur de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier tout en affirmant ici son statut de personnage. Il ne s’agit pas d’une transposition directe d’un personnage historique, mais d’une inspiration. Si le Dagerman de L’Éternel retour semble bien un philosophe et un écrivain reconnu, le titre de l’œuvre maîtresse qu’on lui suppose, Le Décept n’est pas de Stig Dagerman. (Le « décept » - et ce n’est pas un hasard dans ce roman où la photographie a presque le rôle d’un personnage – est notamment un concept esthétique se rapportant aux techniques de reproductions artistiques démultipliant l’œuvre. Et la mélancolie qui s’y attache.) En même temps, la biographie de Stig Dagerman, proche, ne cesse de hanter la figure de Dagerman et on ne peut que garder à l’esprit la mort tragique du philosophe. Si le dialogue s’inscrit au vif, dans la mesure où il est au passé, l’on ne cesse de se demander si le personnage connaîtra la même fin ou si ce dialogue s’inscrit déjà, sans qu’on le sache, après la mort de celui-ci, tout comme c’était le cas dans Défiguration, le roman commençant alors qu’on apprend de la voix du narrateur la mort d’Édouard Adler.

La même structure se répète donc sans se répéter exactement de Défiguration à L’Éternel retour, puisqu’à une mort romanesque, posée en principe, succède une mort supposée, mythique, comme une menace sous-jacente pouvant infléchir ce que l’on va lire, du sceau de l’irrémédiable.

En outre, l’effet de réel induit par ce nom, Dagerman, fait qu’on ne peut s’empêcher de se demander si les philosophes qui sont écrits dans ce roman (Nietzsche, Hegel, Deleuze, Bataille...) ne sont pas eux aussi, pour une part, réinventés, recrées par l’écriture, leurs concepts investis, infléchis par les personnalités contrastées du narrateur et de Dagerman.

Ainsi les théories développées le sont-elles dans une constante reformulation des deux personnages affrontant tour à tour leurs points de vue contradictoires principalement concernant les notions de « consolation », de « déception », et de « répétition », la figure de Nietzsche incarnant leur désaccord, « prestidigitateur » réinjectant de la croyance et de la magie dans le monde pour Dagerman, philosophe-artiste servi par les conséquences involontaires mêmes de sa pensée pour le narrateur : « Ce n’est pas bien parler d’une pensée (...) que de ne pas tenir pour une très grande chance aussi, c’est-à-dire pour une chance dont il faut savoir gré à toute pensée, même les conséquences involontaires de celle-ci. »

De ce conflit d’idée naît la progression du roman, un nouveau jeu de miroir où chaque certitude théorique est contredite par l’affirmation suivante, comme pour mieux incarner l’instabilité inhérente au travail même de la pensée.

Cette progression complexe n’en est pas moins à la recherche d’un horizon, une finalité possible. Détail thématique qui a, à ce propos, son importance, le roman s’ouvre et se termine sur un horizon de points de suspension, l’invention d’un horizon suspendu : celui d’une parole tranchée dans le vif, d’une séquence de pensée s’inscrivant dans l’univers plus vaste de la réalité du lecteur. L’Éternel retour s’inscrit comme une pause. Un point d’orgue entre deux séquences historiques données, pour chaque conscience lectrice. Car les questions que se posent le roman sont celles d’une possibilité de consolation par la littérature ou par l’amour, et de la mort.

La figure de l’amour y apparaît ainsi sous les traits d’un personnage féminin : Nina, la femme aimée par Dagerman et qui l’aime – ce qui contraste fortement avec les figures féminines de Défiguration, disparues ou effacées. Ici l’amour est une chance pour la vie tout comme la pensée. Une chance ambiguë et aléatoire.

Un double paradoxe s’installe en effet durablement, centré sur ces deux possibilités : l’amour et/ou la littérature. C’est ce battement qui va informer le rythme du texte et son évolution.

Si l’amour est la condition sine qua non d’une possibilité de bonheur, c’est une issue fragile, inconstante, unique. « L’amour n’est pas fait pour consoler, sans doute – il est fait pour sauver. Mais, on le sait bien, on n’est jamais sauvé qu’une fois. Et on ne l’est qu’aussi longtemps que cette fois dure. Il faut le mesurer alors : c’est un minuscule miracle. » Dagerman contredit ainsi la possibilité d’un quelconque « retour » de l’amour. L’amour est une suspension dans le temps dont l’issue ne peut être que fatale : « il y a des bonheurs trop grands. Trop grands, c’est-à-dire dont il faudrait que nous précipitions la fin, de peur que leur fin ne précipite la nôtre. » L’amour rend donc vulnérable, plus que tout au monde et particulièrement les êtres que l’on croirait épargnés, métamorphosés par la rencontre de l’être aimé comme par une « révélation » : « Qu’est-ce qui valait le mieux ? (...) l’indifférence ou j’étais ? ou l’angoisse ou je suis ? »

De même, le roman est-il brandi par le narrateur comme ce qui pourrait constituer une consolation possible, la seule consolation possible, et répondre ainsi à l’échec désespéré d’Édouard Adler : « {écrire des romans } Pour créer des personnages. Pour ne plus jamais cesser de créer des personnages. Pour ne plus jamais cesser de le pouvoir. Et la raison en était évidente, bien que je ne l’aie pas vue vite : pour pouvoir créer tout un peuple après qu’on eut tenté d’en détruire un tout entier. Pour pouvoir recréer tout le peuple qu’Édouard Adler avait vu détruire. Pour pouvoir recréer tous les peuples détruits. En réalité, pour pouvoir recréer tout ce qui est détruit.» Mais à cet emportement succède un constat : « ... c’est la tâche de la littérature que tout existe et existe assez pour que nul n’en ignore l’existence ni ne l’abandonne dès lors. En même temps, c’est une tâche impossible. »

Amour, roman, double aporie, pour chacun des personnages. Impasse pour le lecteur en même temps que structures de labyrinthes dévoilées sous ses yeux dans un mélange d’euphorie et d’angoisse. Polyphonie bruissante détaillant les issues sans les montrer du doigt. Au sein de cette conversation d’une tension dramatique, le lecteur ne peut que se tenir dans cet entre-deux, balançant au gré des voix dominant la scène... Il ne s’agit pas de choisir son camp ou de trouver le meurtrier et l’arme du crime. L’Éternel retour, à travers le roman, parvient à la fois à créer un univers de pensée foisonnant, généreux, tout en donnant vie à des personnages incarnés dans l’épaisseur d’une existence cherchant sa finalité et son issue. « L’amour aurait suffi à Nietzsche, n’est-ce pas, demanda Dagerman.» À chacun de discerner son geste de surcroît.

Défiguration, Éditions Léo Scheer, janvier 2006.

L’Éternel retour, Éditions Lignes / Léo Scheer, janvier 2006.

Photo : Catherine Hélie.Note publiée, avec davantage de développements, dans La Revue Littéraire du mois de janvier 2006.

par

Laure Limongi

:

11:51 AM

2

Are you talking to me?

![]()

mercredi, janvier 04, 2006

—Encore un peu de café Lenchen s'il te plaît

« ... La nuit tombait Les vignobles aux ceps tordus

Devenaient dans l'obscurité des ossuaires

En neige et repliés gisaient là des suaires

Et des chiens aboyaient aux passants morfondus... »

par

Laure Limongi

:

7:49 PM

1 Are you talking to me?

![]()

dimanche, janvier 01, 2006

Calendrier plombier

… 2005 > Capitaine Janvier de Shirley Temple, Debussy par Jacques Février, Mars Attacks ! de Tim Burton, Un poisson d'avril de Boris Vian, Milou en mai de Louis Malle, Les Juins ont tous la même peau de Chloé Delaume, Vingt-quatre heures d'amour en juillet puis en août de Henri Deluy, New York 11 septembre 2001 de Christophe Fiat, 19 octobre 1977 de Bernard Noël, Novembre de Gustave Flaubert, Un autre décembre de Sylvain Chauveau > 2007…

par

Laure Limongi

:

12:00 AM

3

Are you talking to me?

![]()