Valérie par Valérie par Valérie

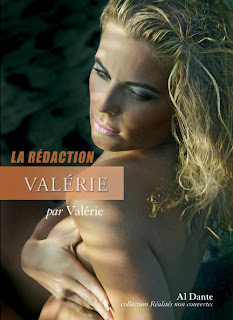

Je m’appelle Valérie. Dans ma position, il suffit d’avoir un prénom. Je m’appelle Valérie et j’ai été une éphémère héroïne de téléréalité. Ma mission était de séduire un gentleman célibataire, devant caméras. Je publie un livre à la rentrée – je connaissais le rythme des collections de mode et des saisons de séries télé, plus jeune, celui des rentrées scolaires, pas celui des « rentrées littéraires » – enfin, plus exactement La Rédaction a été mon nègre, comme on dit. Ou encore, La Rédaction s’est travestie, elle a volé ma voix, ma nuance de décoloration, fréquenté ma manucure… mais toujours on remarquera les épaules très carrées, la pilosité épilée, le timbre grave sous les énoncés légers. Il n’y a qu’à regarder la photo de couverture : visage masculin, plastique de realdoll, j’étais faite pour être habitée.

Je m’appelle Valérie. Dans ma position, il suffit d’avoir un prénom. Je m’appelle Valérie et j’ai été une éphémère héroïne de téléréalité. Ma mission était de séduire un gentleman célibataire, devant caméras. Je publie un livre à la rentrée – je connaissais le rythme des collections de mode et des saisons de séries télé, plus jeune, celui des rentrées scolaires, pas celui des « rentrées littéraires » – enfin, plus exactement La Rédaction a été mon nègre, comme on dit. Ou encore, La Rédaction s’est travestie, elle a volé ma voix, ma nuance de décoloration, fréquenté ma manucure… mais toujours on remarquera les épaules très carrées, la pilosité épilée, le timbre grave sous les énoncés légers. Il n’y a qu’à regarder la photo de couverture : visage masculin, plastique de realdoll, j’étais faite pour être habitée.

La Rédaction a donc joué les incubes.

« La Rédaction n’est pas une société secrète.

La Rédaction agit selon ses méthodes. Elle surveille les productions langagières ; elle teste, vérifie, démonte tous les mécanismes discursifs ou narratifs.

La Rédaction évite l’écriture.

L’activité déclarée de La Rédaction consiste en ce qu’elle rédige. »

Voici sa définition par l’un de ses agents, le plus visible, Christophe Hanna (auteur des Petits Poëmes en Prose chez Al Dante en 1998). Définition qui rejoint peu ou prou la position de Delphine, dans le livre : « … la plupart de nos fictions ridiculisent nos expériences, le cinéma à histoire et les romans l’exaspèrent et (…) elle [Delphine] préfère le genre assertif direct (moral par exemple… » La Rédaction est donc une agence comme de style ou de publicité, une agence de rédaction, à votre service – du moment que vous constituez un terrain d’expérimentation intéressant. La Rédaction s’est lovée dans ma silhouette pour écrire ce livre, et voilà que Laure Limongi fait de même pour écrire un article sur ce même livre, mimant les procédures de La Rédaction… J’ai l’impression qu’on réalise des poupées russes avec mon propre corps et mon propre visage. Certaines vies sont des destins peuplés de signes étranges. Par exemple, il m’aura fallu presque trois exemplaires de Valérie par Valérie pour écrire cette courte présentation : le premier que m’a envoyé Anne-Laure, je l’ai perdu mystérieusement le jour même dans un bar du VIIIe arrondissement. C’est la première fois que je perds un livre. (Cela ne veut pas dire que je transporte peu souvent des livres dans mon sac, au contraire.) L’ambiance était étrange avec tous ces cols blancs – aurait-on dit dans les années 80, à présent, il s’agit de jeans chic – à moitié saouls qui me mataient depuis le bar, la barmade me promettant de me révéler le nom de mes admirateurs à ma prochaine commande. Bref, j’ai exhibé Valérie à mes amis et quand j’ai quitté le bar – sans connaître, sciemment, l’identité de ces fans –, elle avait disparue… J’ai envoyé un coursier à Anne-Laure le lendemain pour en récupérer un autre exemplaire – j’avais strictement la même pose, en couverture, avec ce gloss rose marquant les plis de mes lèvres. Et j’attends l’exemplaire que La Rédaction doit me dédicacer. Soit 60 euros en tout – si on se réfère au prix public de vente T.V.A. comprise, ce qui doit donner dans les 3, 50 euros de prix de revient par exemplaire pour l’éditeur, sans compter les frais de diffusion et surtout, les frais avancés par La Rédaction décrits dans le livre, notamment : paiement en espèces de modèles photos –, j’espère que ça vaudra le coup. J’ai promis à Anne-Laure de donner le deuxième exemplaire reçu à Claro (je fais bien attention de ne pas l’abîmer, de ne pas marquer le dos en ouvrant les pages, de ne pas laisser de traces de doigts sur le vernis brillant). On arrive à 40 euros l’article, ce qui est moins dispendieux.

Autre élément mystérieux, j’ai commencé à écrire sur Valérie à la campagne, pendant un long week end, entre une fête de famille (celle de mon ami) et un concours de pêche organisé par la commune pour le 14 juillet pendant lequel j’ai réussi à tirer de l’eau un petit Boer – je ne participais pas directement au concours, faute d’expérience et de matériel, je soulageais momentanément les bras du père de mon ami qui avait oublié le support destiné à maintenir la canne à pêche, lorsque le petit Boer a mordu à l’hameçon. J’avais l’impression d’être encore dans l’univers de Valérie, collée maladroitement dans le paysage, avec ma robe citadine et mes talons qui s’enfonçaient dans la boue alors que tout le monde était, plus adéquatement, en vieux jeans et vêtements kaki. À mon retour à Paris, le disque dur de mon ordinateur a grillé avant que j’ai eu le temps de faire la moindre sauvegarde et j’ai perdu toutes mes notes. Cet article coûtera donc le double du temps habituel, ce qui équivaut à l’exemplaire perdu. Cette coïncidence me rappelle une phrase du livre, après une description de dessins égyptiens : « … je me mets à rêver que notre langage soit structuré par une certaine géométrie prédictionnelle, que nos langues, dès le départ, soient faites pour désigner aux autres les événements à venir qui intéressent chacun d’eux en privé, comme l’oiseau raide sur le papyrus me montrerait avec une certitude immédiate l’oiseau inconnu. » Architecture et plasticité, une plasticité qui me fait penser à une littéralité (post Francis Ponge, post Jean-Marie Gleize, mutatis mutandis, of course) susceptible de créer une communauté intersubjective. Mais aussi malléabilité des signes et notion de ressemblance, qui est un des éléments clefs du livre : « Lorsque vous écrivez un livre, c’est, au fond, dans l’espoir qu’il fasse de vos lecteurs des individus qui vous ressemblent. »

Celui-ci se présente moins comme un journal de personnage médiatique (j’évoque Miette de Loana) que comme un livre théorique composé de huit chapitres dessinant une cosmogonie propre à définir une humanité : « changer d’opinion », « comment mes proches parlent de moi au futur », « les images dans lesquelles je suis bien », « quand je suis trahie par mes goûts », « les périodes de mon vécu », « ce qui est classe », « quand je fais du sexe, qu’est-ce que je fais au juste ? », « est-ce dans nos natures de finir par accepter ? », bref, la vie, l’amour, la mort, comme qui dirait, représentés sur mon petit théâtre personnel, avec proches et passants. Un étrange système de name dropping où défilent des inconnus – pour vous, lecteurs, mais des gens qui sont des points sur la chronologie de ma vie – qui donnent leur avis, des instantanés de moi.

Il faudrait un autre livre pour parler de ce livre. Car les affirmations qui y apparaissent y sont constamment contredites par les personnages qui y fourmillent. Car sous le maquillage jet set de Valérie se développe une pensée esthétique, morale, métaphysique complexe. Et que j’ai un cours de body sculpt à 16 heures. Mais ce qu’on pourrait déjà en dire, c’est qu’il détruit le « je » et recrée un « je ». Puisque le « je » du livre est à la fois le mien et celui d’un (Christophe Hanna dont je reconnais les traits à certains indices) ou de plusieurs agents de La Rédaction. C’est pourquoi je suis en mesure de dire que l’assertion : « Je suis un écrivain, je ne tends pas de traquenards » est fausse. Si on croit à une phrase comme « je vous dois la vérité en littérature et je vous la dirai » (de Denis Roche, qui y répond d’ailleurs, si mes souvenirs sont bons, « tu parles ! »), Valérie est un vaste traquenard dans la mesure où le « je » qui s’y exprime est un « je-mosaïque » composé, virussé. Il s’agit à la fois, dans la vie du personnage, de « changer d’apparence pour rester relativement anonyme en brouillant les souvenirs qu’on pourrait garder [de moi] », comme le dit l’une de mes amies, et dans celle du lecteur, d’annihiler la notion d’unicité du moi. De même que dans les chapitres « les images dans lesquelles je suis bien » ou « changer d’opinion » nous sommes face à une variation permanente d’images censées définir positivement la personne, une fluctuation de goûts et d’avis selon les fréquentations, mon « je » n’a pas de traits ou, plus exactement, ses traits changent sans cesse en morphing accéléré. On regarde à nouveau l’image de couverture, à la fois très explicite (buste de nu cachant ses seins) et de trois quarts dos, mon visage qui se retourne paraissant presque dessiné, tant on m’a maquillée, mon regard baissé étant caché. Une peau à projections.

À ce titre, une saynette est significative, comme le sont toutes les saynettes du livre : un théâtre concret qui révèle autre chose à travers un processus d’analyse quasi chimique – non métaphorique. « … rue des Abbesses. Il y a toujours un groupe de jeunes Noirs qui procèdent au même type de commerce touristique. L’un d’eux t’aborde et te passe un bout de fil autour de l’index pendant qu’il te demande d’où tu viens et ce que tu fais (en plusieurs langues, environ quatre). Si tu réponds, assez de temps s’écoule pour qu’il noue le fil et te réclame 2 euros en justifiant que ce nœud qu’il t’a fait en trois secondes est en réalité un porte-bonheur. (…) La situation est telle que tu trouves suffisamment de raisons pour payer. (…) On ne peut pas faire avec cela un calcul de pertes et profits. On a juste pu, mentalement et d’une manière quasi automatique, fabriquer des raisons. » Ici aussi, on est pris au fil, même si celui-ci ne permet pas de retrouver son chemin (j’aurais dû dire « ses chemins », et tous bifurquent) et nous emmène ailleurs.

Par exemple, du côté de la « théorie du beau comme trace de gestes moralement significatifs » : « Toute production résulte d’actions déterminées dans leur forme même par les routines de la vie pratique, la vie morale. Exemple du dessin ou d’une interprétation pianistique : l’image picturale ou sonore est immédiatement lisible comme trace d’une gestuelle liée à une discipline. Cependant, aucune discipline n’a jamais isolé les gestes qu’elle enseigne de ceux de la vie pratique, il y a toujours contagion ou déformation des gestes disciplinaires par des gestes habituels (le danseur et sa manière de marcher). Tout geste artistique peut être lu comme une sorte de sublimation d’actes pratiques, ou comme une forme neutralisante dans laquelle les formes gestuelles de la vie pratique se retrouveraient en tant que résidus toujours sensibles. Exemple du pianiste et pédagogue Alfred Cortot critiquant le jeu de Clara Haskil : “ Tu joues comme une ménagère ”. »

La Rédaction étudie les réflexes de la rédaction. Et décompose les genres. Je peux donc dire que vous apprendrez à la fois beaucoup sur moi, dans ce livre, et bien peu. Mais sans doute la surprise de voir vos habitudes de lecture déjouées fera que vous ne lirez plus vraiment comme « une ménagère » ou « une banquière » ou « un professeur » ou « un pompier »… Je ne sais pas si je dois remercier La Rédaction ou pas. Je suis partagée entre deux sentiments. D’une part, je ne me reconnais pas dans ce livre, malgré les nombreuses anecdotes réelles. Comme je l’ai dit, « on » y dit souvent « je » à ma place et ça contamine même rougelarsenrose. Mais d’autre part, j’accède à un statut inédit dont n’oseraient pas rêver les plus grandes héroïnes : objet-outil littéraire, corps polymorphe habité des vies de tous les personnages et de tous les lecteurs. C’est mégalo et, finalement, ça me ressemble bien.

Article à paraître dans La Revue Littéraire, sortie 16 septembre.

Valérie par Valérie, La Rédaction, Al Dante collection Réalités non couvertes, 292 pages, 20 euros.

Lire un entretien sur Valérie par Valérie : ici.

{Ajout du jeudi 4 septembre : magnifique article d'Éric Loret sur Valérie par Valérie dans Libération.}

{Ajout du vendredi 5 septembre : & Nathalie Quintane sur Sitaudis.}